2024年7月,受“设计河南·美丽乡村”创意设计大赛组委会的邀请,我带领河南农业大学风景园林与艺术学院环境设计和产品设计专业的10名本科生,于7月10日来到信阳市郝堂村,参加为期四天的“首期大学生乡村设计实战训练营”。此次经历已过去半年之久,但回忆却历历在目,这不仅是一次设计实践,更是一场关于文化传承、乡村振兴与设计教育结合的深刻体验。

初到郝堂—实战训练营第1天

从接到通知到组织团队仅有3天时间,此次活动是由由省农业农村厅联合共青团河南省委联合举办河南首届,没有任何经验可以借鉴,加上很多同学已经放假离校,所以只能简单的线上沟通了一下活动主题,让大家做好安全返校的准备。2004年7月10日中午12点,历经5个小时,我们迎着暑雨进入了此次训练大本营——信阳郝堂村。下午开营仪式上,河南省乡村产业发展服务中心汪秀莉主任强调了本次实战训练营要求“设计方案落地”。也就是说这不再只是“纸上谈兵”,而是综合能力的全方面考量。这让我们既兴奋又紧张,但是最有挑战难度的是只有4天时间。

开营结束后,我们开始面对第一个挑战,我们要在1个小时之内从官方赛道中选取命题,上报我们的参赛题目和团队成员,经过与同学们的激烈商讨,最终我们选取了4个赛道,将10人团队拆分成环境改造组4人,视频宣传组2人,产品设计组2人,运营方案组2人。为其4天的实战训练营,第1天就这么落幕了。夜间安排学生早早的回房休息,为第2天的硬仗养精蓄锐,而我和其他带队老师们与主办方还在会议室激烈地讨论着……

方案选址—实战训练营第2天

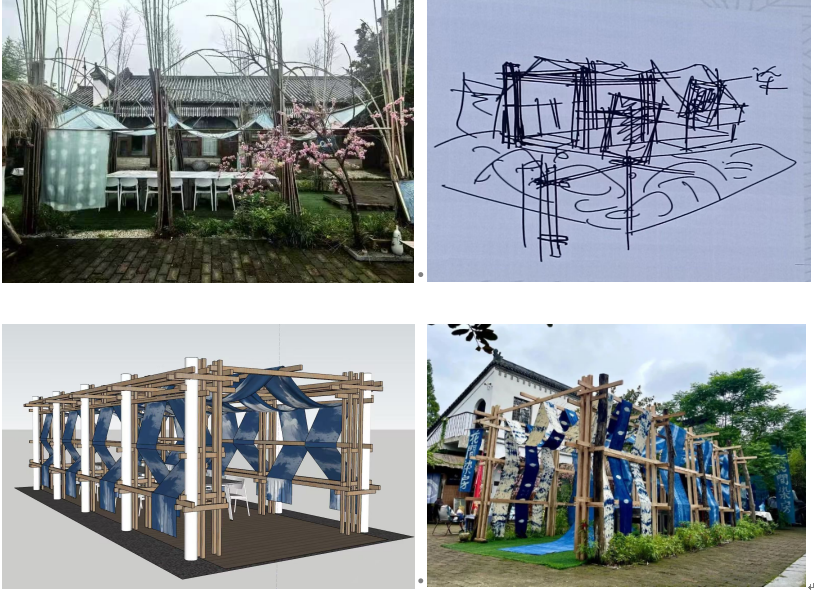

下午的时间就交于各个团队自行组织了。我们团队迅速梳理设计思路,通过实地调研、村民访谈等方式,深入了解乡村需求,完成选址,制定方案。最终确定以郝堂村“匠人谷”的发展定位为设计背景,选取扎染匠人张卫星老师的“花间驿”作为创作元素,以“有用、易用、实用”为设计理念。围绕IP设计、环境改造、推广运营、视频宣传四个赛道进行方案设计。时间分秒必争,同学们紧锣密鼓的展开了头脑风暴、灵感提取、草图方案、建模渲染。一直到凌晨2点,我还在与学生一起挑灯夜战,在环境改造组的方案中,同学们清算着每一根木方的尺寸、距离,因为明天就要落地实施了,方案必须确保万无一失。

落地实施—实战训练营第3天

经历了一夜的奋战,方案最终得到了认可,今天就是实践落地的关键一天。然而天公不作美,从大清早就开始漫无目的泼洒着雨点,多少有点影响同学们的士气,我一边鼓励大家,一边联系当地建筑市场采购物料。9:00,物料进场,同学们紧张而有秩序的分工开展工作。阵阵暴雨,为了不延误工期,大家穿着雨衣在大雨中抢时间。环境改造组的项目需要先拆除原有旧建筑,这些在家都是娇子的孩子们,干起活来却一点不含糊。吴昌浩同学在执行中被蜈蚣蛰伤了手,他生怕自己的原因耽误工期,瞒着我,自己去诊所打了一针回来继续工作。吴一涵是团队中唯一的女生,但她从头到尾都不输男生,搬砖拉竹子,据木头,扎布染布……样样是行家。

视频宣传组的陈国宇和李帅克同学也冒雨取景、收音、拍摄、剪辑,他们除了要完成自己的剧本《郝堂悠悠·漫享生活》的拍摄,还肩负着其他3个作品的记录跟拍,常常跑得满头大汗,已经不知道他们身上是汗水还是雨水,两天时间他们的足迹遍布郝堂的每一条街巷。

产品设计组的马一鸣和孙伟东同学要为“花间驿”根据打造一个IP形象“兔儿爷”。考虑到“兔儿爷”最终落地户外的原因,再三权衡下选用铁丝网做兔子的内部结构和支撑材料。两个大男孩,从早忙到晚,浑身上下都是大大小小,数不清的铁丝划痕和出血口,他们从来没说过一句累、喊过一句疼,最后只说了一句:再多给我们一上午的时间,我们能做的比这个更好。

项目运营方案组的禹顺翔和石金磊同学连夜完成自己的项目方案,全身心的投入到空间环境改造小组,不计较自己的得失,以集体利益为重。

在这次训练营中,河南农业大学的团队成员不是最多的,但是产出的作品是最多的,为了保质保量地完成任务,同学们齐心协力一直到忙到深夜才收工,然而我们一刻也没有松懈,明天将迎来最终的作品审核。

路演汇报—实战训练营第4天

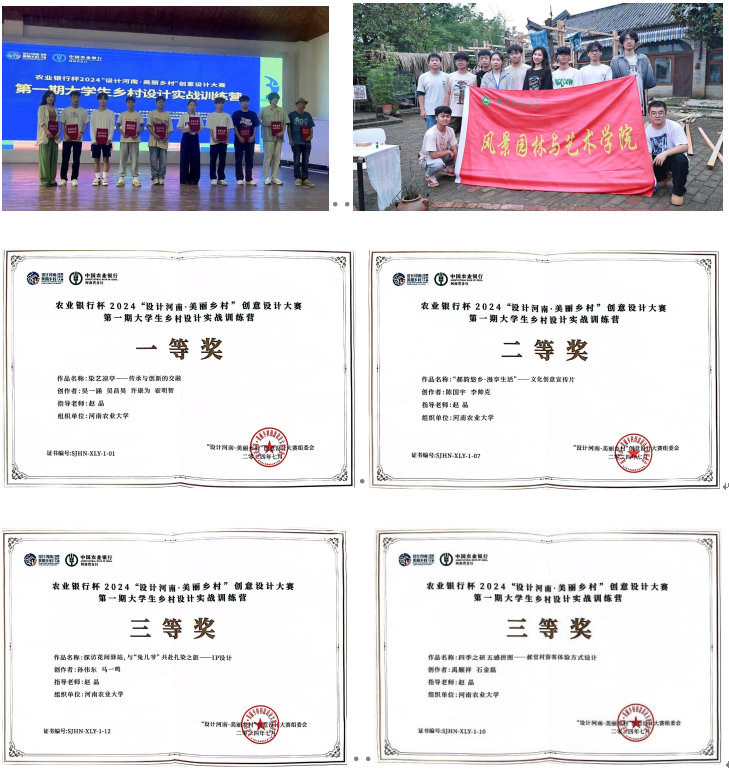

时间过得很快,转眼实战训练营迎来了最后1天——项目路演,上午9点进行,我们非常幸运地抽到了第一个,学生打趣地说:“老师手气真好,可以去买彩票了。”连续三天的大体量工作让同学生朝气蓬勃的脸上多了些许疲惫,而路演分数占比20%,为了呈现最好的效果,全体成员强打精神连夜赶做PPT、剪视频,几乎一夜未眠。也许是因为压力过大,许康为同学在上台前30分钟的演讲思路还不够清晰,情急之下我说出了:“不行就换人”。他满眼的委屈,却没有表露一点不满,除了深深的内疚和自责,还背负着沉重的压力。我也意识到老师的情绪会影响学生的状态,于是我们迅速调整情绪,利用上场前的最后10分钟时间,一起调整思路,梳理内容,组织语言……最后同学们顶住压力,不负众望,在台上表现得淋漓尽致,赢得了阵阵掌声。功夫不负有心人,最终我们四个项目组分别获得了一等奖一项,二等奖一项,三等奖两项,团队优秀奖的优异成绩。

结语:在乡村中实践,在实践中学习

郝堂村,是一个充满历史文化底蕴的乡村。这里不仅有青砖黛瓦的古朴民居,更孕育了扎染、木雕、制陶等传统手工艺。然而,随着现代化进程的加快,这些技艺正面临传承断层的挑战,扎染文化尤其如此。我们希望用艺术的方式,让这些技艺焕发新生。在此次环境改造的项目中,我们尝试将传统扎染技艺与现代设计融合,打造既符合乡村特色、又具备现代美感的文化空间。在凉亭的改造设计中,我们采用中国传统榫卯结构与斗拱工艺,既保证了建筑的稳定性,也增强了乡村建筑的美感。同时,利用扎染布料作为凉亭遮阳顶棚,使其既是一个休憩空间,又是一个非遗文化展示载体,让游客在日常体验中感受扎染的魅力。我始终认为,设计不能脱离实际。这次实践不仅让学生锻炼了专业能力,更让他们理解了乡村设计的社会价值——设计不仅仅是为了美观,更应该服务于地方文化、满足社区需求,甚至带动经济发展。这次项目开展,最让人感动的是村民的参与。在项目推进过程中,我们不仅得到了“染匠”张卫星老师的专业指导,村民们也纷纷加入进来,为施工提供帮助,为我们的设计提出宝贵的意见。这样的共建共享模式,不仅让设计更加贴近乡村的实际需求,也增强了村民对自己文化的认同感和自豪感。此次活动项目的落地,提供了一种可推广的乡村公共空间提升模式。未来,我们希望这种“文化+空间+互动”的设计方式,能够应用到更多的乡村,为非遗文化的保护与传承提供可持续的解决方案。

此次郝堂村的实践,不仅让我看到了设计对于乡村的改变,也让我更加坚定作为一名高校教师的使命:带领学生走出课堂,用专业能力服务社会,让设计真正落地生根。我们的设计并不完美,时间、技术、天气、材料等因素都带来了一些挑战和遗憾。但设计的魅力,正是在一次次实践和调整中不断进步。这次实践结束了,未来,我们将继续在艺术点亮乡村、设计扎根大地的道路上砥砺前行!